优秀的教案不仅包含知识点,还应关注学生的兴趣和需求,教案的设计应结合实际,确保其质量能够满足课堂教学的要求,下面是69模板网小编为您分享的望天门山教案5篇,感谢您的参阅。

望天门山教案篇1

教学目标:

1、理解《望天门山》这首诗,体会作者的思想感情。

2、背诵并默写这首诗。

3、通过诗中描绘的情景培养学生想象能力和形象思维能力。

教学重点:

学习古诗的内容,想象诗中描写的情景。

教学难点:

通过想象、感受“断、开、回、出”这几个动词的意思。

教学时间:一课时

课前准备:背诵课文 查阅资料了解李白和他的作品。

教学过程:

第一课时

一、释题:

天门山:在今安徽和县与当涂西南的.长江两岸,在江北的叫西梁山,在江南的叫东梁山。两山隔江对峙,形同门户。

二、范读诗歌

三、自读诗歌,提出疑问。

四、试讲诗歌大意

1.同座对讲。2.指名试讲。

高高天门被长江之水拦腰劈开,

碧绿的江水东流到此回旋澎湃。

两岸的青山相对耸立巍峨险峻,

一叶孤舟从太阳旁边飞速飘来。

五、指导朗读

这首诗热情赞颂了祖国山河的壮丽,气势十分雄伟。从中充分展现了诗人自己那开阔的胸襟和热情豪放的性格。

天门中断楚江开,

碧水东流至此回。

两岸青山相对出,

孤帆一片日边来。

六、动手做

根据这首诗的诗意,参考书上的插图,请你用彩笔画一幅图。图上要有青山、江水、孤帆、太阳。

七、板书设计:

张贴学生的画。

反馈:

[学生活动设计]:

朗读 讨论

作画 背诵

望天门山教案篇2

教学目标:

1、通过学习,让学生感受祖国大好河山的神奇壮丽,感受作者豪迈的情感。

2、会读、会背古诗,理解古诗的含义。

重难点:

理解古诗的含义,体会诗歌表达的思想感情,领会诗歌包含的哲理。

教学准备:课件。

教学时间:一课时。

教学流程:

一、谈话导入,揭示课题

1、师话:

师:在我国安徽省当涂县有一处雄奇秀丽的景色,同学们想去看看吗?(生:想)早在唐朝时,大诗人李白来到这里,作下了流传千古的《望天门山》一诗,现在请大家随着画画去看看,去听听吧。

2、课件出示:天门山雄奇秀丽的景色及古诗范读。

师:你们观看了天门山的景色,有何感叹?

生:天门山真雄伟啊!

生:天门山真险峻啊!

生:这里的江水波涛汹涌,气势磅礴。

生:李白真不愧被人称为“诗仙”呀!

3、揭示课题,板书课题。

二、初读古诗,初悟诗意

1、大声读古诗

师:这首诗是李白写的,大家读读李白的简介

2、课件出示李白的简介,齐读。

3、再读古诗,看有没有不懂的提出来

4、请生提问题,师生共同解答

生:“天门”是什么意思?

——天门就是这座山的'名字,也就是天上的门,可见山很高、很雄伟、很险峻,所以叫天门山。

生:楚江是指长吗?

——楚江是指流经古代楚国的这一段长江,流经楚国这一段叫楚江、终点在天门山,天门山以东是吴国,流经吴国的长江段,叫吴江。

三、学习古诗,理解诗意。

1、齐读古诗,这首诗让你感受到了什么?

生:我感受到这首诗有磅礴的气势。

师:你从哪句诗看出来?

生;天门中断楚江??

2、学习第一句诗

①指名读

②指名说出诗句意思。

天门山被长江中断开,分为两座山。

师:对呀,天门中断楚江开,特别是这个“开“字,让我们想象到这江水排山倒海的气势(板书:吞吐江河)

③指导读出磅礴的感觉。

师:除了这种汹涌奔腾、气势磅礴之外,你还有什么感受?

生:我觉得它很美丽。

师:你怎么理解?

生:我从“孤帆一片日边来”这句感受到。

2、学习第四句诗。

①齐读第四句诗。

②指名说出诗意

生:一只小船从太阳升起的地方悠悠驶来。

师:从“日边来”感觉这长江水是从——天上来,天从天上来,你们觉得这美丽吗?(板书:江水天来)

③指导读出美丽的感觉。

师:这首诗给人感觉气势不仅磅礴,也很美丽,后人对这首诗作了很高的评价。

3、课件出示:后人对诗的评价

①齐读

师:评价里说,这首诗好像一幅气势磅礴的画,有主有次,有近有远,有浓有淡,你从哪里可以看出?

②指名回答

生:主是“天门中断楚江开”,次是“两岸青山相对出”

生:远是“天门中断楚江开,孤帆一片日边来”,近是“碧水东流至此回,两回青山相对出”。

师:你们真了不起!这么难的问题都能答出来。我们再接着往下看,“碧水东流至此回”这句诗,从 这个“回”字看出了什么?

4、学习第二句诗

①自读诗句,理解“回”字

生:“回”是指水到这里就打旋涡,在这里回旋

②小黑板出示:天门山及江水流简画图

师:大家一起来看一下,长江水一到天门山(指图)这个位置,水道突然收紧了,水就变得更——急了。水从上面冲下来,下面是一马平川,水面变宽阔了,水自然就变——缓了,后面的水很急,遇到了前面流得很缓的水,自然就——回旋了。所以一个“回”字,其实是在写“急”。(板书:急流回荡)

③指导读出水流湍急的感觉。

④指名说诗意。

生:碧绿的江水向东流到天门山这里突然转了一个弯,向北流去。

师:还有哪个地方也可以看出水流得很急这种气势?

生:两岸青山相对出。

5、学习第三句诗。

①指名读,想想你们似乎看到了什么?

生:我似乎看到了两岸的青山在互相比高。

师:这座山比我高,我比这座山高,似乎在比赛,在对峙,沿岸都是高耸的山峰,险峻的重岭,让我们感觉到——(板书:雄山对峙)

②一二组与三四组同学互相对看,读出对峙的感觉

师:对于这首诗,后人评价非常高,连清朝的乾隆皇帝也对这首诗发出了这样的赞叹:词调高华,言尽意不尽

师:所谓言尽意不尽,到底什么意没有尽呢?大家来看第二句诗的“碧”字,奔放的长江水多有气势啊,一个“碧”字多小气啊,再说,长江一路卷沙携石从上游奔泻下来,水应该是混黄的,为什么却是“碧”水呢?

6、理解“碧”字的意思

提示学生结合课文插生领会

生:因为山是绿的,树也是绿的,所以倒映在水里也是绿的。

师:正因 为这样,在诗人眼里到处是绿的,所以叫碧水。

小结:这首诗表现的就是这种(指板书)“吞吐江河、急流回荡、雄山对峙、江水天来”的磅礴奔放的气势,让我们把这种气势读出来。

7、齐读古诗

四、诗句比较,体会意境。

师:让我们来读两句李白另外的诗,这是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的两句。

1、课件出示:孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

①学生读

师:读完后,你似乎读出了一种什么样的情绪?

生:我似乎看到了一个很难过、忧伤的李白。

②指名读出忧伤的语气来。

师:是啊,望着远去的孤零零的朋友的小船,很感伤;只留下自己孤独一人站在空荡荡的黄鹤楼上,想到再没有老友一起作诗酒,很感伤。

师:同样是“孤帆”,让我们读读这首诗里的“孤帆”是否也是一种感伤的情绪呢?

2、体会诗句:孤帆一片日边来

①课件出示:孤帆一片日边来

②齐读

师:有感伤吗?

生:没有?

师:为什么在这里却没有感伤呢?主要因为哪个字?

生:“日”字

③理解“日“字

生:“日”就是“太阳”,太阳代表温暖,所以感觉“孤帆”不孤了。

师:对呀,说得真好!孤独的李白孤帆一片自上游顺水而下,一到天门山,天门山就像大门敞开一样,敞开自己的胸杯迎接自己,让他的不开心,他的孤独一扫而光。感受到了天门山的热情,使他感到孤帆不孤了,因此,最后一句要读得高昂一些,我们在“日边来”这三个字读得重一些,大家一齐把这种感觉得出来。

④指导读出高昂的语气

师:正因为天门山的热情让李白感动,所以李白在天门山逗留了多日,写下了另外一首《天门山》、一篇文章《天门山铭》,一个地方,李白留下两首诗,一篇文章,这在李白的诗的生涯里很少见,可见天门山在他的感情生活地位,让我们再来齐读这首诗。

3、齐读全诗

五、拓读名句,给诗作画。

师:自古以来,长江以它特有的气势征服了许多诗人,他们为长江而作了许多诗句,现在,老师找出有关名句,我们一起来读读吧。

1、课件出示有关长江的诗句,齐生齐读。

2、给诗作画

师:我们说一首诗就是一幅画,李白写的这首诗就是一幅美丽的图画,而且一句就是一个画面,请大家拿起笔,把李白看到的景色再现出来吧。

板书设计:

望 天 门 山

李 白

吞 吐 江 河

急 流 回 荡

雄 山 对 峙

江 水 天 来

望天门山教案篇3

教学目标:

1、会写”断、楚、至、孤、帆”5个生字。

2、有感情地朗读《望天门山》,背诵并默写《望天门山》。

3、能借助关键词语想象诗中描绘的景色,用自己的话说出诗句的意思。

4、借助学习本诗,了解学习古诗的方法。

5、感受祖国山河的壮美。

教学重点:

1、有感情地朗读《望天门山》。

2、想象诗中描绘的景色,用自己的话说出诗句的意思。

教学难点:

1、借助关键词语想象诗中描绘的景色。

2、用自己的话比较准确地说出说出诗句的意思。

教学准备:

1、教学课件。

2、课前围绕旅游进行谈话,感受祖国的山河之美。

教学过程:

一、导入课题并解题

1、用回答以前学过李白的诗篇名称的谈话方法导入课题,并板书课题。

2、解题“天门山”、“望”,“望天门山”

让学生参看课文注释并回答,教师指点。(天门山,指安徽当涂县的东梁山(又称博望山)与和县的西梁山,两山夹江对峙,形如门户,所以也叫天门山。望,是观看。望天门山就是诗人观看天门山所见到的景象。)

二、简介作者及写作背景

1、让学生先简单介绍作者。

2、老师对作者简介(映示图片)。

3、写作背景(映示图片)。

三、初读古诗

1、读准读通

(1)自由读诗(两遍),做到读准字音,读通诗句。

(2)指名朗读。(找两个同学)

(3)正音,重点关注发音易错字。

(4)齐读一遍。

2、读好诗句的停顿。

(1)让学生尝试有节奏地朗读诗歌。(指名两名同学朗读)

(2)根据学生朗读中出现的停顿问题进行梳理,映示带停顿标志的诗句。然后范读让学生模仿,熟读古诗。

四、教学生字的写法

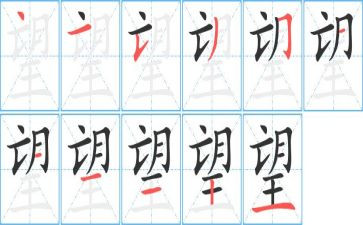

1、映示带田字格的生字图片断楚至孤帆

2、利用课件指导说明这5个生字的写法。(从结构、笔画、笔顺等方面说明。)

五、把握诗歌大意

1、让学生默读古诗,圈画诗中描写的景物,同桌交流,结合注释了解“天门山”“楚江”。

2、指名回答并订正。

(1)(天门山、楚江、碧水、青山、孤帆、日)

(2)映示天门山、楚江图。

3、让学生用一句话说说诗歌主要写了什么。

(描绘了波澜壮阔的长江从天门山中间奔流东去的雄奇景色。)

六、构想画面,理解诗句

1、教学第一、二诗句。

(1)出示诗句,让学生边读诗句边想象诗句描绘的画面。

(2)让学生借助“断”“开”,等字理解“天门中断楚江开”的意思。

①重点理解“断”“开”,体会长江水势的浩荡。(断:切断、截断。开:劈开、断开。)

②出示楚江图片,引导学生交流“你看到了一条怎样的江”。

③指名回答第一句诗的意思,然后教师归纳出示。

(浩浩荡荡的长江把天门山从中间劈开,一分为二。)

④指导朗读“天门中断楚江开”。

(3)聚焦“回”,指导理解“碧水东流至此回”的意思。

①学生重点理解“回”,想象江水汹涌回旋的景象,理解诗句的意思。图片展示景象及词义,再让学生归纳诗句意义,后教师订正。

(回:回旋、回转。诗意:东流而去的长水经过天门山时形成回旋的'水流。)

②指导学生朗读“碧水东流至此回”。

(4)指导小结古诗学法(图片展示):

①结合注释或查找解释,理解诗句。

②想象画面,理解诗句。

2、教学第三、四诗句。

(1)出示第三、第四句诗,指导理解“出,来”的意思(出:突出、出现。来:驶来。),让学生边读诗句边想象画面,出示画面,然后交流。

(2)激疑思考:两岸的青山怎样“出”?

(3)引导学生联系生活经验讨论,“当你坐车或骑车行驶在路上的时候,路前方的景物带给你怎样的感受”,体会诗句中“出”“来”所描绘的情形。

(4)指导朗读第三、第四句诗,让学生用自己的话说说诗句的意思,然后教师出示归纳诗意。(两岸高耸的青山隔着长江相峙而立,一叶孤舟从日边而来。天门山好像在张开双臂,欢迎从日边而来的孤舟,富有情趣。)

(5)体会诗人愉悦的心情和诗歌描绘祖国山河壮美的特点。

七、背诵默写

1、指導学生朗读古诗,背诵古诗。

2、出示“水势浩荡经过天门山”“碧水落日孤帆”等图片,让学生为图片配上合适的诗句。

3、教师投影默写纸,让学生观察每行的方格数,讨论古诗书写的基本格式,在指导学生正确默写。

八、作业:有感情地背诵《望天门山》,默写《望天门山》。

板书设计:

望天门山

断??

回

出

来

壮美

望天门山教案篇4

教学实录:

?课前】:课件出示有关长江的古诗名句:

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。—唐杜甫

滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。—明杨慎

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。宋苏轼

欲寄两行迎尔泪,长江不肯向西流唐白居易

千古兴亡多少事?悠悠!不尽长江滚滚流。—宋辛弃疾

惟有长江水,无语东流—宋柳永

(学生自由地读)

师:这些诗句有什么特点?通过读这些诗,长江在你眼里是怎样的?

生:这些诗句都是写长江,读完后,我感觉到长江磅礴的气势。

生:我感到了长江之水的惆怅;

生:我领略了“浪花淘尽英雄”的本色。

?开课】

(教师课件出示一幅《望天门山》的狂草书法作品。)

师:看得出吧?这是哪一首诗?

生:是《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,我从“孤帆”这两个字看出来的。

师:有“孤帆”这两个字,但不是这首诗;

生:是毛泽东的《长征》

师:不对

生:是李白的《望天门山》

师:你怎么看出来的?

生:第一句里有一个“中断”,还有“楚”字特别清楚,所以我猜是《望天门山》。

师:对,就是李白的《望天门山》,大家读一读。

(生看着书法作品,读诗)

师:觉得这幅书法作品好不好?

生:好,行笔很舒畅,让人感受到了诗里的气势。

生:我觉得不好,因为太潦草,简直就不知道写的是什么。

生:看不懂才叫艺术,一种诗歌和书法相结合的艺术。

师:对,不要表面上看草书,其实表达了一种感情,也表现了一种的功底,没有楷书的功底,是写不出这样的草书来的。

师:你们对这首诗已经熟到能背了,我们一起来默写这首诗。我在黑板上默,你们在下面纸上默。

(师生共默〈望天门山〉,老师默到一半,就有学生示意已经默完)

师:今天,姜是嫩的辣,超过老师了。我来检查你们是否默得好,有没有错别字。

(师下位检查,并提出评价意见)

师:这首诗是李白写的,大家读读李白的简介。

(课件出示;李白的简介)

李白(701-762)唐代伟大的浪漫主义诗人,字太白,号青莲居士,他一生写了大量歌颂祖国河山,揭露社会黑暗和蔑视权贵的诗歌,现存近千首诗,他的诗歌色彩瑰丽,大胆想象,被称为"诗仙"。

师:李白的简介,大家要抓住关键词记住它。哪几个是关键词。

生:色彩瑰丽,大胆想象。

生:浪漫主义诗人和诗仙

师:好,请大家在笔记本上把这几个关键词记下来。(学生记写关键词)

师:大家自由地把这首诗读一读,看有没有不懂的,提出来。

(学生自己自学,轻读,思考)

生:“天门”什么意思?

生:“天门”就是这坐山的名字。

师:好像——

生:天上的门。

师:可见——

生:山很高,很雄伟,很险峻。

师:所以叫——

生:天门山

生:楚江是指长江吗?

生:楚江是指把流经古代的楚国的这一段长江。

师:对,流经楚国的这一段叫楚江,终点在天门山,天门山以东是吴国,流经吴国的长江段,叫吴江。

师:让我们一起来把这首诗齐读。

(学生齐读)

师:读完后,这首诗让你感受到了什么?

生:我感受到这首诗的磅礴的气势。

生:我觉得这首诗有磅礴,也有温柔。比如,最后一句“孤帆一片日边来”就让人感到温柔。

师:这个地方温柔吗?“孤帆一片”从“日边来”,让人感觉这长江水是从——

生:是从天上来。

师:水从天上来,这种气势温柔吗?

(板书:江水天来)

师:讲得很好,让我们来读读后人对这首诗的评价。

(课件出示:后人对诗的评价)

这首诗意境雄奇壮阔,孕大含深;气势汹涌奔腾,吞吐山河;色调热烈醒目,催人奋发;构图粗野苍劲,风格豪迈超俗,狂放不已。

这首诗就好像一幅气势磅礴的画,有主有次,有近有远,有浓有淡,显得画面协调,境界极为开阔。

(学生自由轻读,老师指名读)

师:评价里说,这首诗就好像一幅气势磅礴的画,有主有次,有近有远,有浓有淡,哪里可以看出?

生:主是“天门中断楚江开”,次是“两岸青山相对出”

生:远是“天门中断楚江开”,“孤帆一片日边来。”近是“碧水东流至此回”“两岸青山相对出”

师:这首诗表现了这种汹涌奔腾,吞吐山河的气势,诗里哪些地方可以看出?

生:天门中断楚江开。特别是这个“开”字,让我想象到这江水排山倒海的气势。

(板书:吞吐山河)

师:还有吗?

生:“碧水东流至此回”这句也可以看出,就是这个“回”字

师:怎么说?

生:水一到这里就打旋涡,在这一带回旋。

师:大家一起来想象一下,长江水一到天门山这个位置,水道突然收紧了,水就——

生:变得更急了。

师:水从上面冲下来,下面是一马平川,前面的水面宽阔了,水自然就——

生:(思考了一会)缓了。

师:后面的水很急,遇到了前面流得很缓的水,自然就——

生:回过来。

师:所以一个“回”字,其实是在写“急”。

(板书:急流回荡)

师:还有地方可以看出这种气势吗?

生:我不能肯定这句算不算,“两岸青山相对出”。

师:大家读一遍这句,然后看看你似乎看到了什么?

(学生读)

生:我似乎看到了,两岸的青山在互相比高。

师:这座山比我高,我比你更高,似乎在比赛,在对峙,沿岸都是高耸的山峰,险峻的重岭,能看得出气势吗?

生:能。

(教师板书:雄山对峙)

师:这首诗表现的就是这种“吞吐山河、急流回荡、雄山对峙、江水天来”的磅礴奔放的气势,让我们把这种气势读出来。

(学生有感情地朗读这首诗,但最后一句没有把握感情,声音掉下来了)

师:对于这首诗,后人评价非常高,连清朝的乾隆皇帝也对这首诗发出了这样的赞叹——

(课件:乾隆皇帝曾赞此诗曰:“词调高华,言尽意不尽。”)

师:言尽意不尽,到底什么意没有尽呢?大家来看这个“碧”字,奔放的长江水多有气势啊,一个“碧”多小气啊。再说,长江一路卷沙携石从上游奔泻下来,水应该是混黄的,为什么却是“碧”水呢?

(学生思考)

生:用这个“碧”字,是为了反衬天门山的气势,就好像一个人要显得高,必须要拉一个矮子来对比。

生:老师,我从这个“碧”字可以看出,这首诗是写于春天万木葱绿的季节。

师:此话怎讲?

生:春夏之交,山是绿的,树是绿的,倒映在水里也是绿的,诗人又是远望的,在诗人的眼里到处是“绿”的,所以是碧水。

师:讲得好,乾隆皇帝说的意未尽的地方确实是意未尽。同学们,后人最这首诗研究得很深,也争论得比较激烈,比如,“孤帆一片”到底是诗人的船还是他看到的别人的船;再比如,诗人是站在船上远望的,还是站在岸上远望。惟独,就没有对写于什么季节争论过,你是发表“写于春天”论调的第一人。

(学生鼓掌)

师:让我们来读两句李白另外的诗,《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的两句。

(课件:孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。)学生读。

师:读完后,你似乎读出了一种什么样的情绪?

生:我似乎看到了一个很难过的李白。

生:我似乎读出了一种感伤。

师:是啊,望着远去的孤零零的朋友的小船,很感伤;只留下自己孤独一个人站在空荡荡的黄鹤楼上,想到再没有老友一起作诗喝酒,很感伤。让我们带着这种情绪把这两句再读一遍)

师:同样是“孤帆”,让我们读读这首诗里的“孤帆”,是否也是一种感伤的情绪呢?

生:(读完)没有感伤,没有难过。

师:为什么在这里却没有呢?请大家看看主要是因为哪个“字”?

生:(不少同学在下面窃窃私语)是“日”字。

师:何解?

生:“日”就是太阳,太阳代表是温暖,所以感觉“孤帆”就不孤了。

师:为什么李白会感到“孤帆不孤”呢?让我们一起读一段资料。(教师读)

(课件:李白是个怎样的人?

他才高八斗,气冲霄汉;但他又率真洒脱,狂放傲岸。

他敢叫天子久等,敢叫皇帝的宠臣高力士脱靴。“李白斗酒诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”

他有“待吾尽节报明主,然后相携卧白云”的远大理想,但却“十谒(yè)朱门九不开”。)

师:读完了,你知道才高八斗、浪漫豪放的李白为什么会感到孤单吗?

生:因为他狂放傲岸;

生:因为他率真洒脱。

师:对,李白有远大的理想,但没有人器重,所以不得志。正因为这样,表面上浪漫、豪放的李白,心里却是非常痛苦的,非常忧郁的,非常孤寂的。他的许多诗,都有“孤”字。

师:孤独的李白孤帆一片自上游顺水而下,一到天门山,天门山就像大门敞开一样,敞开自己的胸怀迎接自己,让他的不开心,他的孤独一扫而光,感受到了天门山的热情,使他感到“孤帆不孤”了。因此,最后一句该怎么读?

生:要李白内心的激动读出来。

生:要声音高昂一些。

师:对,让我们一起读一读这首诗,注意最后一句。

(指导学生有感情地朗读)

师:正因为天门山的热情让李白感动,所以李白在天门山逗留了多日,写下了另外一首诗《天门山》、一篇文章《天门山铭》。一个地方,李白留下两首诗、一篇文章,这在李白的诗的生涯里很鲜见的,可见天门山在他的感情生活里的地位。让我们一起读着这首诗,这篇文结课。

(课件:《天门山》、《天门山铭》)

天门山铭李白

梁山博望,关扃楚滨。夹据洪流,实为吴津。两山错落,如鲸张鳞。惟海有若,惟川有神。牛渚怪物,目围车轮。光射岛屿,气凌星辰。卷沙扬涛,溺马杀人。国泰呈瑞,时讹返珍。开则九江纳锡,闭则五岳飞尘。天险之地,匪德无亲。

天门山李白

迥出江上山,双峰自相对。岸映松色寒,石分浪花碎。

参差远天际,飘渺晴霞外。落日舟去遥,回首沉青霭。

望天门山教案篇5

【教学目标】

1.正确认读古诗,理解诗句意思,自然成诵。用心品读诗文,体悟“水光潋滟”、“山色空蒙”构筑的画面与意境,读出诗的韵味与美感,读中悟情。

2.通过朗读感悟,感受诗中描写的景物,体会诗人热爱大自然,热爱生活,热爱祖国河山的感情。

【教学重点】

朗读古诗,读出感情,读出韵味。

【教学难点】

1、朗读古诗,读出感情,读出韵味。

2、借助信息技术手段创设情境,以读为主,读中悟情。

3、感受诗人眼中的西湖,体会诗人热爱大自然,热爱生活,热爱祖国河山的感情。

【教学过程】

一、谈话导入,揭示诗题,理解诗题

1、师:现代诗人艾青曾经写道:月宫里的明镜,不幸失落人间。同学们,你们猜,诗人笔下那不小心落于人间的明镜是什么?生:是西湖。几千年来,人们用自己心中的笔描绘着西湖的美,出示白居易诗句:“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”;杨万里诗句:“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”林升诗句:“山外青山楼外楼,西湖歌舞就几时休。”人们就是这样用自己的笔,抒发了内心的情怀。苏轼也是一样,他对西湖爱的格外深沉。今天我们将跟随苏轼的脚步到西湖边去欣赏西湖的美景——《饮湖上初晴后雨》。

2、老师写诗题,你来读诗题。学生读诗题,注意要读出停顿。

师:你从题目中读懂了什么?生答

师:是啊,他们在西湖上喝着酒,赏着美景,起初是晴的,后来下起了雨。带着你对题目的理解来再读诗题。

二、学习生字,明确节奏

1、师:同学们看“初”字。“初”是要求我们会写的生字,请你仔细观察我们在写时要注意什么。生答师:左边为什么是衣部旁呢?(带学生从甲骨文造字开始追溯“初”字的来源。)师:了解了左边衣部旁的来源,我们来写这个字写的时候,要注意它的字形结构左长右短。师范写学生练习书写,注意书写姿势

2、我们一起走进诗中去看看这景色到底如何?首先请你借住拼音,把这首诗读正确读流利。学生自由读诗,评价师:借助停顿符,我们可以把诗读出它的停顿。借助拍子同样也可以。我们拍手试着读一遍,开始。师生共读

师:停顿符和拍子都是读出停顿的好方法。再找学生读师:你读得可真投入,读诗就要这样,不仅要读出节奏,更要读出它的味道。师生合作读(老师一、二句,学生三、四句)(老师一、三句,学生二、四句)

师:古人在读诗的时候也会有平仄调的不同,让我们把诗吟唱出来。听。(唱诗)看着古诗,想象着你就是苏轼,此刻泛舟湖上,欣赏着眼前的画面,跟着它唱出来。学生唱诗

三、初识西施,走近西湖

1、师:在苏轼的眼中西湖却像什么呢?生:西子。

师:你怎么知道的?(欲把西湖比西子)

师:他把西湖比成了西子。你知道西子吗?生:她是春秋时期越国有名的美女。

师:你从哪儿知道的?生:书的注释上写着。

师:同学们,借助注释来理解古诗是一个很好的办法。

2、对西施,你有了解吗?

介绍西施,读课件连鱼儿都被她的美貌所吸引,西施美不美?真正的美人略施粉黛,画个淡妆,可以吗?浓妆艳抹,可不可以?这就是——淡妆浓抹总相宜。在苏轼的眼中,西湖像西子一样美,所以他才——欲把西湖比西子。

四、细读诗句,欣赏晴雨西湖

师:这么美,美在哪里?苏轼提起笔只用下两句诗,就把西湖淡妆浓抹了一番。你来读——水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

1、水光潋滟晴方好。

(1)“潋滟”是什么意思?(潋滟:波光闪动的样子。)你是怎么知道的?(看课本注释知道的。)

(2)师:让我们一同来猜猜,看着“潋滟”两个字,你觉得它可能跟什么有关?生:跟水有关,因为这两个字都有“三点水”。

(3)“潋滟”让你想到了哪些词语?(波光粼粼,波光闪闪,波光闪动,湖水荡漾)出示“水光潋滟”的画面,用上面其中一个词说一说画中的景象,引导学生理解“水光潋滟”的意思。

(4)是什么让西湖水面出现“潋滟”的景象?(阳光和微风)这也让我们了解到当时的天气是怎样的?(晴天。)让我们去西湖看一看,欣赏这“水光潋滟”的景象(看视频)。师:同学们,阳光照耀着水面,你觉得这水面像什么?生自由答师:同学们,这水光潋滟的景色够美吧,难怪苏轼会说——水光潋滟晴方好。生:(接读)

(5)苏轼在诗中,用了一个字来概括他看到的画面。哪个字?——好请大家把这个“好”字读出来。一起读——水光潋滟晴方好。

(6)师:老师在读的时候,查了查字典,发现“方”在字典里有七种解释,我选择了三种,你看看“方”是什么意思?(出示课件)生:第二种:正好,恰恰。

师:“晴方好”的意思是?生:晴天的西湖正好显得是那样的美好。请你读,读出晴天西湖的美好。个别生读,齐读

2、山色空蒙雨亦奇师:西湖真会打扮自己啊,在阳光下,她是那样婀娜多姿。正当苏轼陶醉其中,忽然,雨雾迷蒙,眼前的西湖又变成了另外一幅景象。(课件出示“山色空蒙”画面)

(1)师:说一说你眼前的画面。生1:像披上了一层轻纱。生2:感觉朦朦胧胧的。师:所以,这就是——山色空蒙。师:你在哪见过这样的画面?(出示课文“雨中日月潭”句子)。一生读现在,换个地方,让我们来到西湖。你来读。(山色空蒙雨亦奇)多种方式读

(2)出示雨中西湖的画面(动态),如果此时,你就是苏轼,喝着杯中的酒,赏着西湖的美景,你想说些什么?生自由答师:苏轼用一个字,概括这个画面的景色——奇。

师:那就让我们一同走进这雨中吧,谁愿意把这种朦胧、奇妙的感觉读出来?生自由读,男女生各读一遍后,全班齐读师:刚才还是水光潋滟,现在却是——生:山色空蒙。

3、师:短短一天之中,就让我们看到如此不同的西湖,同学们,此时老师觉得这短短的14个字,仿佛汇成了一幅画,画中这位名叫西湖的女子是美的、妙的。看看谁能把这晴雨的变化读出来。生朗读诗的一、二两句生读,全班齐读,(注意停顿、重音、有感情......)4、西湖的景色既美又奇,苏轼可真厉害,短短的两句诗把西湖由晴到雨的状态,像一幅画一样铺展开来。在这幅画中,水光潋滟是美景。山色空蒙也是美景。晴是美景,雨也是美景。晴方好。雨亦奇。水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。古人在写诗的时候,不仅追求平仄,还会追求对仗,这样会让诗读起来更加的美。男生前半句。女生后半句。让我们这种美读出来。

五、赏读“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

1、师:晴天的西湖娇媚,雨天的西湖温柔,像谁呢?生:(齐答)西子。师生:(齐读)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

师:西子无论是淡妆还是浓抹都那么美丽,西湖也是——生:(齐读)淡妆浓抹总相宜。师:那就让我们走进西湖,看看谁在为西湖化妆?(播放课件,出示西湖美景画面,教师讲述)美吗?难怪说,欲把西湖比西子——生:淡妆浓抹总相宜。

师:这“淡妆浓抹”在每个人眼中都是不一样的,那就用你的笔,描绘出你心中的西湖吧!生:(练笔,教师随机指导)

师:淡妆温柔浓妆艳丽,难怪苏轼发出这样的感叹:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

2、西湖之美,美在一年四季,美在一日四时,美在阴晴雨雪。无论何时,西湖总是美的。刚才我们为西湖即画浓妆,又画淡妆。下面我们带上音乐,把西湖的这种美读出来。学生个人展示读,齐读

六、走进诗人,情系西湖

1、师:苏轼就这么看着,从早到晚,从日出到黄昏,从春到冬,他最惬意的事情莫过于游玩西湖。身在西湖,心更在西湖,他很想为西湖做点什么(出示苏轼任职杭州,改造西湖资料)师:(朗读拓展资料)看到这,你有什么想对苏轼说的吗?生:谢谢你,苏轼!要不是你,我们也看不到这么美丽的西湖景色了。师:同学们,苏轼对杭州,对西湖是日久生情啊,他一遍又一遍地看着西湖,想着西湖。看,一首流传千古的佳作就这样诞生了!(全班配乐齐读《饮湖上初晴后雨》)(全班吟唱《饮湖上初晴后雨》)

2、感受不同诗人笔下西湖的多姿多彩月宫里的明镜,不幸失落人间。(艾青)若把西湖比明月,湖心亭似广寒宫。(周起渭)湖上春来似图画,乱峰围绕水平铺。(白居易)

师:而在苏轼的眼中却是——生:(齐读)欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

七、拓展阅读

师:苏轼沉迷于西湖的美景,他看着美景为西湖写下了453首诗,这一个数字足以看得出他对西湖的爱,就是这种爱。才让苏轼成为了赞美西湖的大家。

拓展:《6月27日望湖楼醉书》。

八、布置作业

师:西湖风景美不胜收。赞美西湖的诗歌吟唱不休。还有很多的名家为西湖写下了著名的诗篇。课下请你搜集一些其他描写西湖的古诗读一读,品一品这浓浓的一湖诗意。

望天门山教案5篇相关文章:

★ 山夜景作文8篇

★ 南台山作文7篇

★ 山韭菜作文8篇